近日,在上海商湯科技大廈的AI未來世界體驗館中多了一件特別的展品。它所展示的并非具體AI技術或應用,但其卻凝聚了人工智能的思維與宏偉的、充滿探索精神的發展觀。

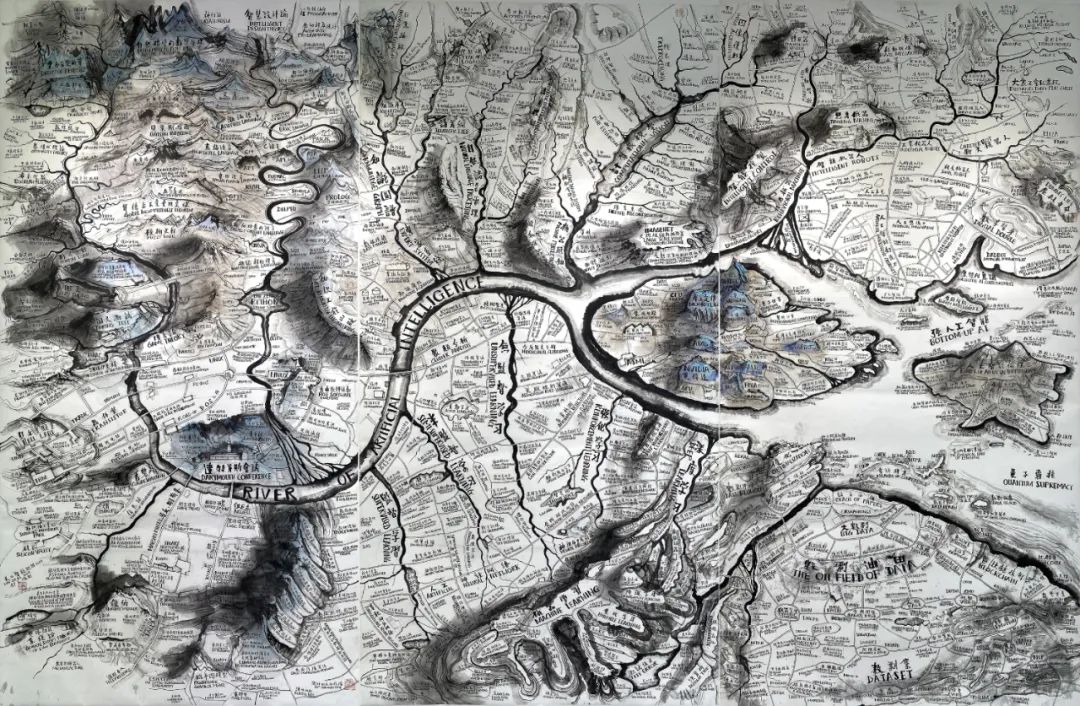

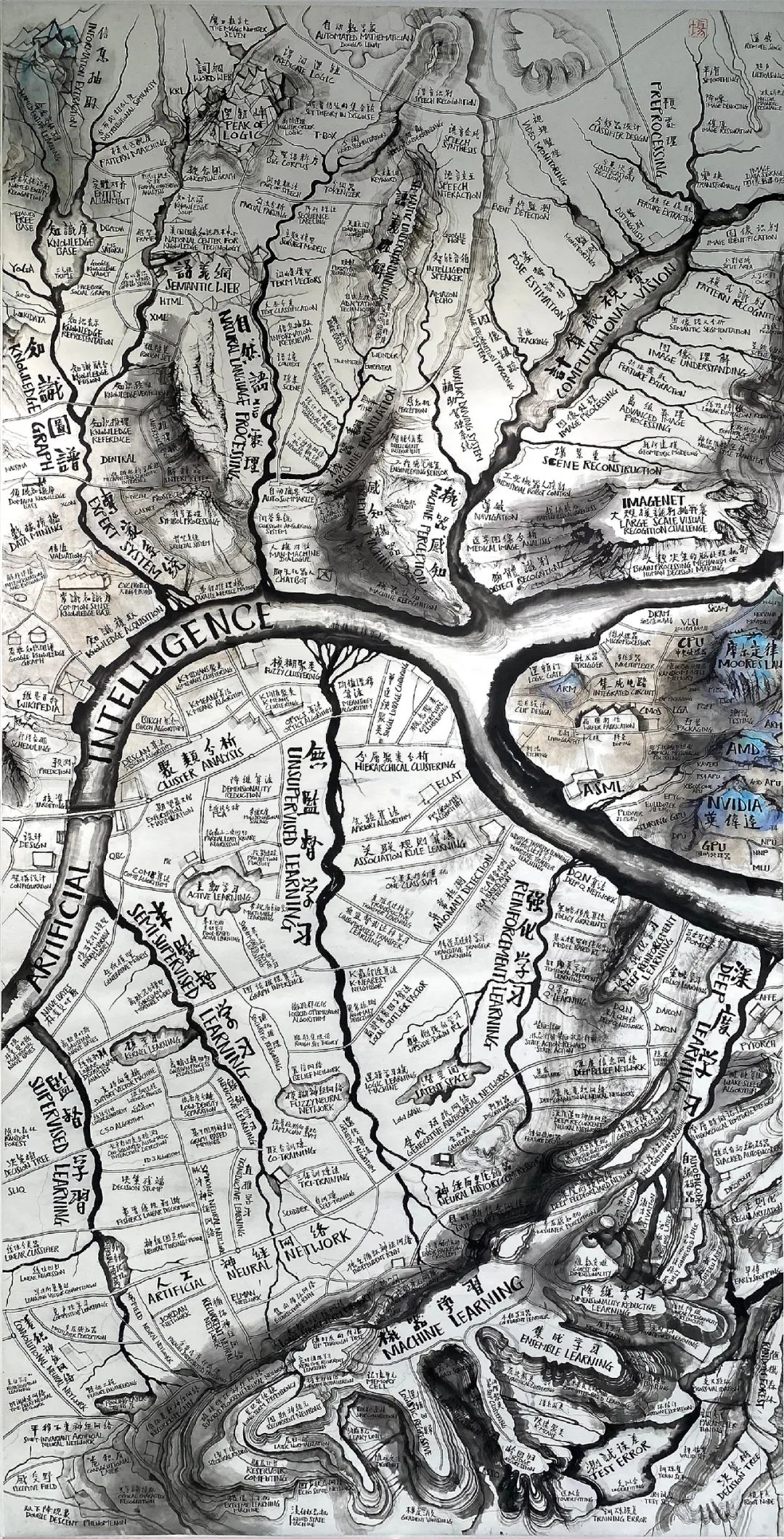

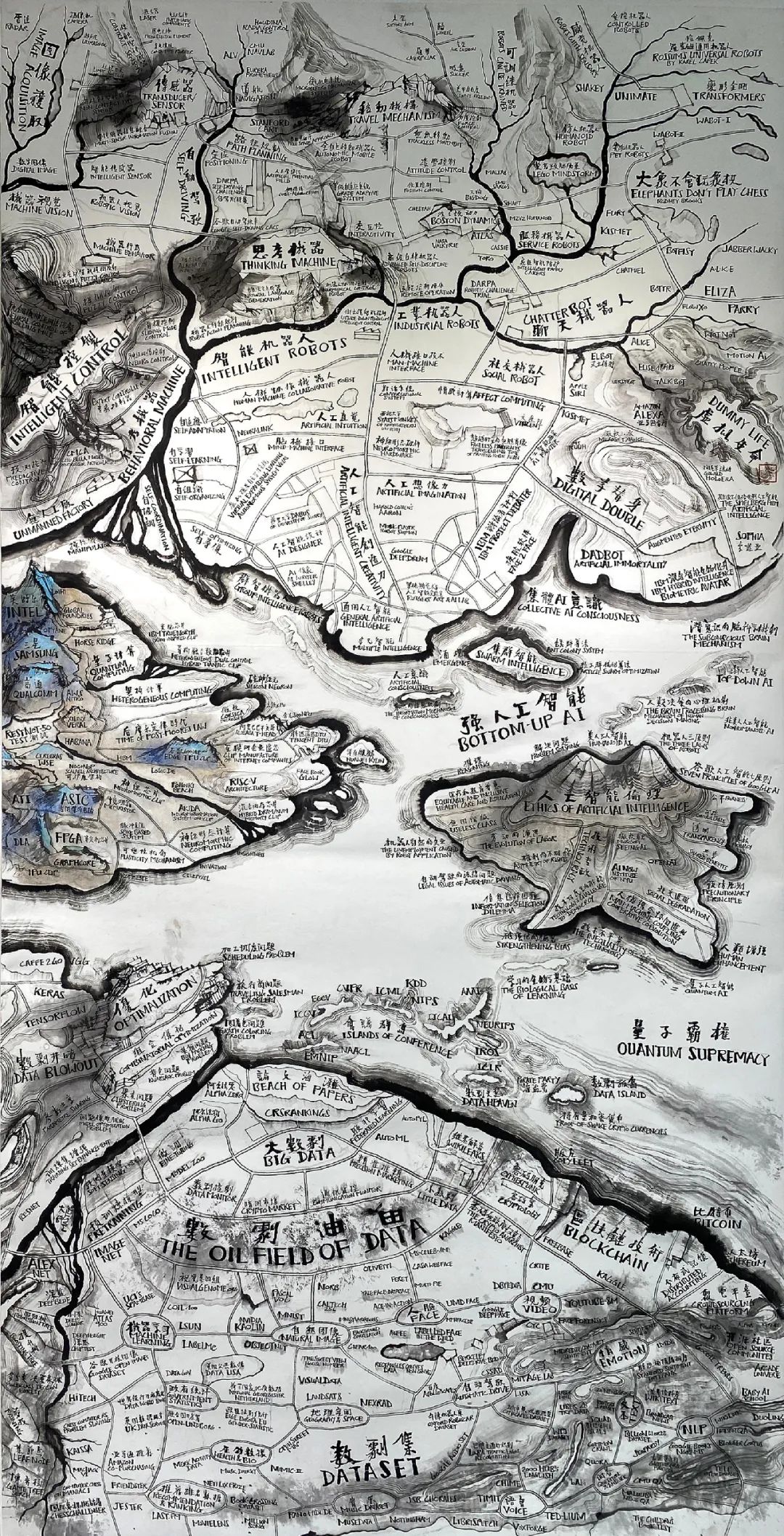

這件展品的名字叫《人工智能地圖2019》,是一副尺寸達到5m×2.48m的超大尺寸畫作,它的作者是中國著名藝術家與策展人、中央美術學院實驗藝術學院院長邱志杰教授。

這幅作品也是中央美術學院EAST科技藝術教育聯盟(EAST, Education, Art, Science and Technology)與商湯科技合作的結晶。

邱教授認為:科技與藝術在本質上是相通的,都是人們理解和掌握世界的途徑,亦如生命體本身,不斷新陳代謝、不斷進化。

《人工智能地圖2019》展現了藝術家看待世界和科技發展的獨特視角,背后有怎樣的故事?商湯君近期采訪了邱志杰教授,要點分享給大家:

▎今天的藝術品,2500年前是尖端科技

可能很多人在潛意識中都會覺得科學更偏理性,而藝術更多是感性的,需要依靠藝術家天生的、天才的靈感。

但邱志杰教授卻不這么認為,“藝術家的工作方式跟科學家特別相似”。

科學與藝術的關系,遠比人們想象得近

藝術創作之前的想法很像一個猜想或假設,而藝術創作的過程就如同做實驗,“實驗”一詞本身也是來源于自然科學。

藝術家要不斷嘗試,深入未探索的領域中,不斷產生新的想法,尋找新的材料,修改作品,公開展示證偽原來的猜想,而藝術家的知識也不斷迭代和推進。

這樣的過程和科學創新非常相似,同樣需要想象力,同樣需要嚴謹和勤奮,也同樣要面對失敗。

因此,科學與藝術的關系,遠比人們想象的要近得多。在古代,藝術所指的更多是各種技能和術數方技,比如我們常講的六藝——“禮、樂、射、御、書、數”。

邱教授認為科學與藝術都是理解和掌握世界的途徑,都是從觀察到想象,從感性到理性的一個過程。

科學是一種藝術,藝術是一種科學

正如上文所述,古時數學是六藝之一,而近代數學卻是各種科技發展基礎中的基礎。

邱志杰教授舉了兩個直觀的例子:

今天看龍山黑陶具有非常高的藝術價值,其代表作蛋殼黑陶杯是國寶,精美絕倫的藝術品。但在4000多年前的龍山文化時代,它的價值卻更多體現在材料科學的最新成就上,代表了新石器時代陶器制作的最高水平。

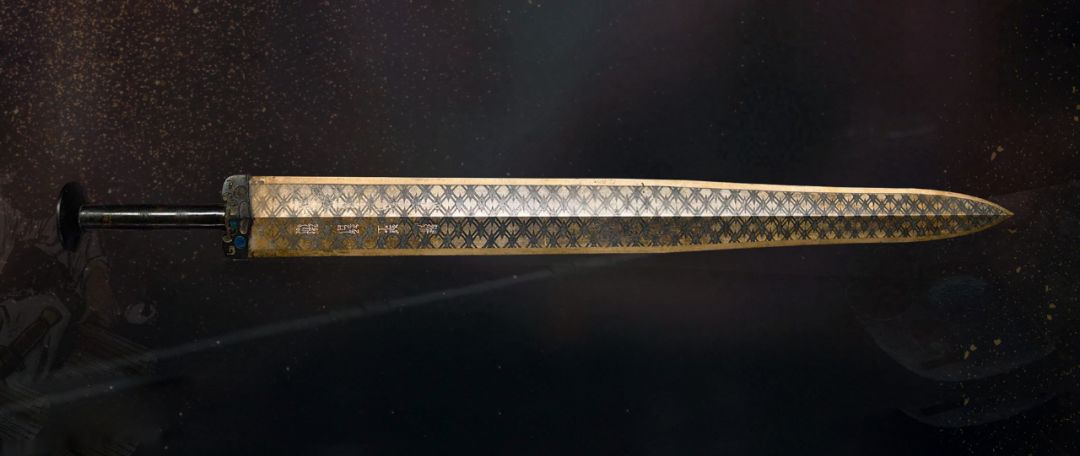

還有大眾熟知的越王勾踐劍,劍身上布滿漂亮的黑色菱形暗格花紋,劍格上還鑲有寶石,充滿藝術美感,而回到2500年前春秋時期的越國,這把劍應該會獲得尖端國防科技獎。

所以,今天我們所看到的很多藝術的東西,在古代往往是科學、科技的創新,人們在造物的同時,也將科學和藝術蘊含其中。

站在一個更長的時間維度上去觀察人類發展,去審視科學和藝術時,兩者是無法分開的。

人工智能的誕生與發展,亦是源自人類對自然規律的不斷探索,除了科學價值,也包含著大量社會、哲學和藝術價值。

▎《人工智能地圖2019》是怎樣煉成的?

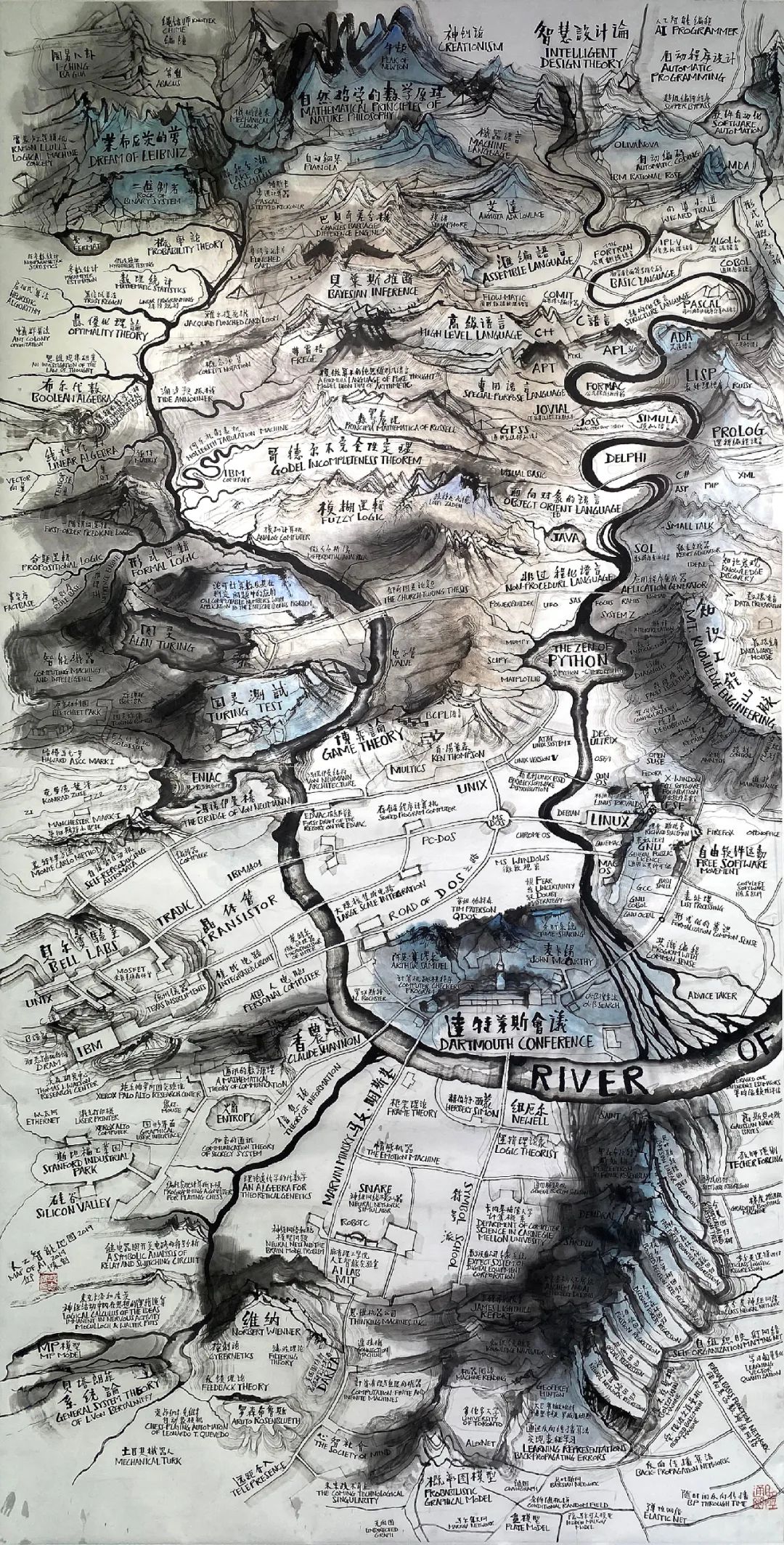

《人工智能地圖2019》創作歷時一年多,邱志杰教授把主要精力都花在了對人工智能相關領域的研究上,涵蓋了理論歷史、思想體系、技術演進和行業脈絡等。

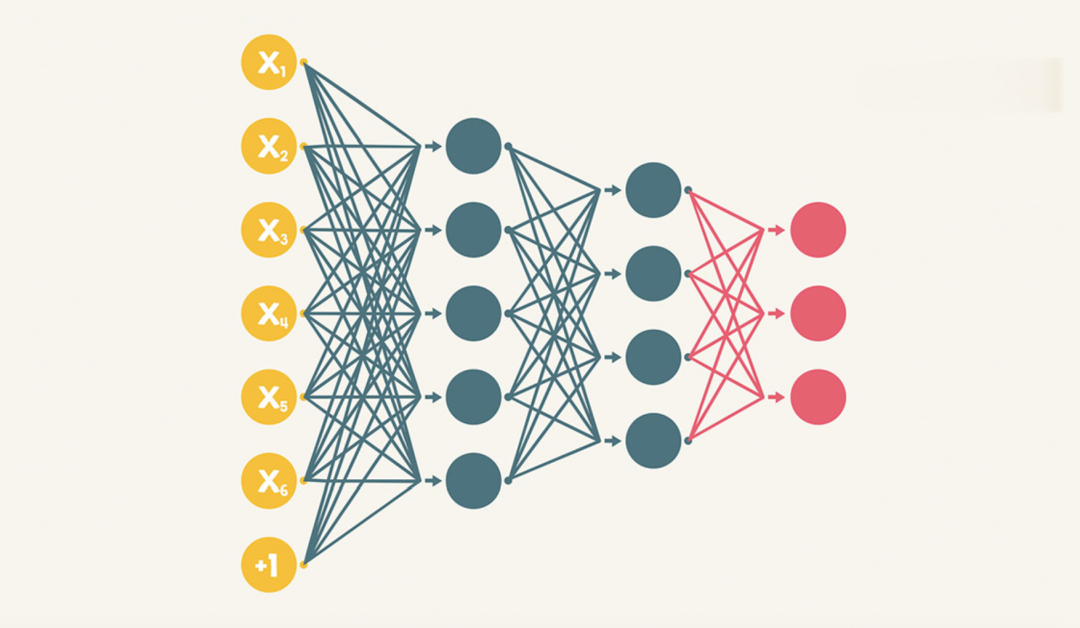

二維化呈現人工智能的發展

由于融合了數學、計算機、神經科學、認知科學、仿生學、社會結構學等諸多學科,人工智能自1956年達特茅斯會議首次提出之后,歷經多輪技術熱潮,直到如今基于神經網絡和深度學習的人工智能獲得大規模產業應用……整個發展體系不僅龐大,而且交錯復雜。

因此,在構思這幅作品時,邱教授遇到了很多挑戰,其中最艱難的就是如何用二維化的地圖去表達這些發展的復雜關系。

邱志杰教授工作室一隅

《人工智能地圖2019》的藝術表達是宏偉、波瀾壯闊而又充滿脈絡與巧合的人工智能發展史,所有的重要概念、事件和參與者都得以在這幅作品上找到位置,他們相互聯系,形成組織和結構。

整個畫面以左、中、右三聯畫的形式鋪開,中間以一條“人工智能大河”(River of Artificial Intelligence)貫穿。

左聯內容追溯了人工智能的歷史源頭,畫面中三條支流分別囊括了數學史、匯編語言和信息論等相關理論主線,支流交匯處即達特茅斯會議。

一些重大里程碑事件和概念則呈現為一座座山脈,密布的道路和橋梁讓各個節點相互聯系,形成不同的解讀。

中間聯以河為界,上部描繪了人工智能的技術領域,包括知識圖譜、專家系統、自然語言處理、計算機視覺等分支。

下半部分則是各種算法,由巨大的機器學習山脈發端,分出監督學習、半監督學習、無監督學習和強化學習四條河流,一條“人工神經網絡”的公路主干道橫跨四河之上,打通他們之間的聯系。

右側聯上部只有一條智能機器人的大支流,描繪了從1920年代最早的智能機器科幻概念“羅蘇姆通用機器人”到現代的“變形金剛”,以及各類人形機器人、工業機器人、服務機器人,甚至虛擬生命、數字生命。

下半部分主要描繪的是大數據和數據集相關內容,邱教授使用了一個形象的名字,叫“數據油田”。

中間部分,則是人工智能大河在出海口形成的兩個巨大沖擊島,分別講述人工智能算力的發展和人工智能倫理相關問題。

兩個有意思的解讀

縱覽全圖,可以快速發現兩個非常有意思的點:

第一,人工智能最早起源于藝術和想象,并且兩者一直貫穿于人工智能的發展中,為科技創新帶來啟迪。

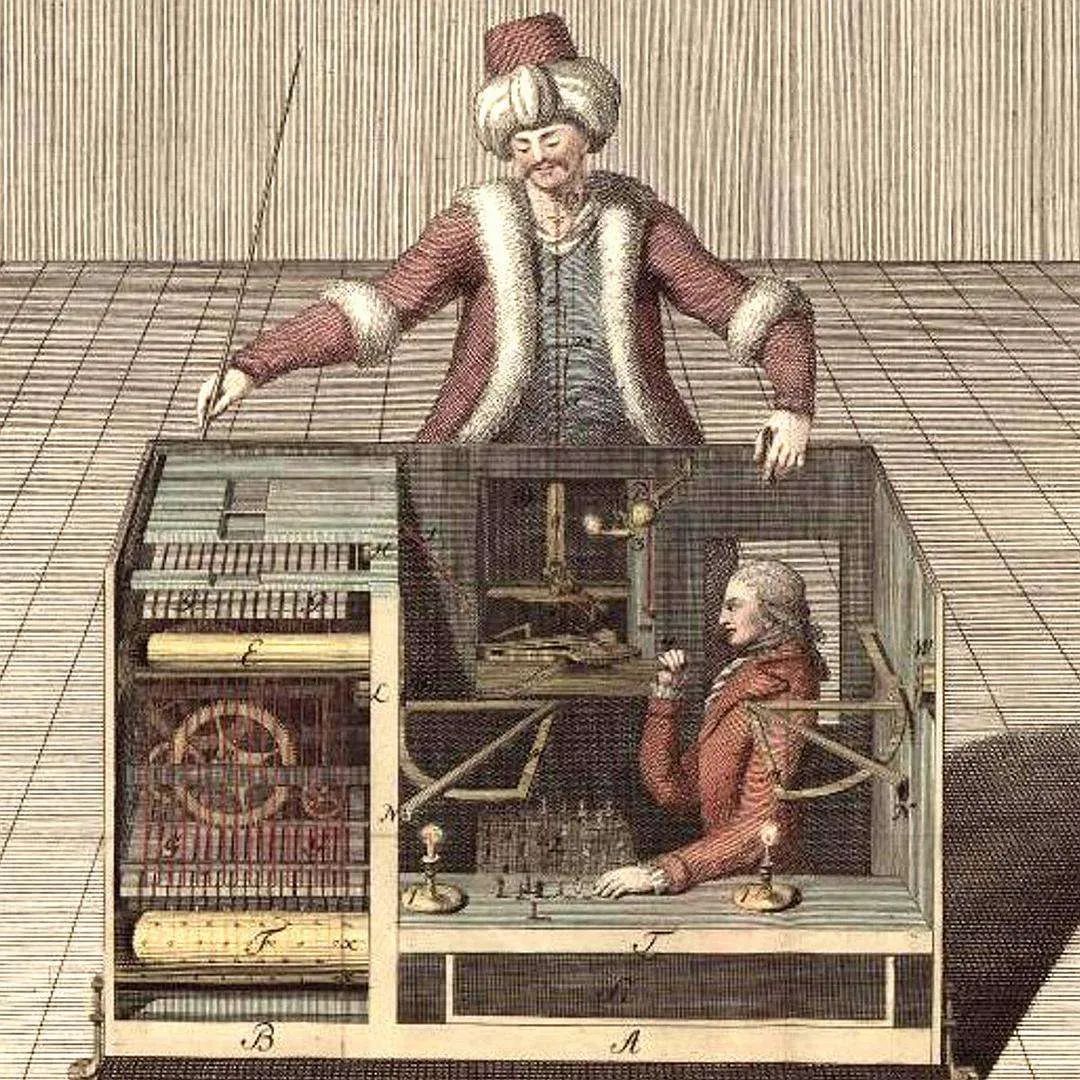

從最早可以追溯到1770年的土耳其機器人,到今天的“深藍”和AlphaGo;從1999年《黑客帝國》里的腦機接口技術,到2017年埃隆·馬斯克成立的腦機接口公司Neuralink……藝術與科技就是在時代中不斷交錯,相互引領和促進。

土耳其機器人的插畫演示(圖片源于網絡)

第二,人工智能的定義一直在變化。邱志杰教授認為人工智能的本質和整個人類面對的世界是一致的,都如“忒修斯之船”,一塊一塊壞掉的木頭被新的木頭所代替,以至于整艘船上所有的木頭都不是原來的木頭,但它仍叫“忒修斯之船”。

正如藝術領域,今天稱之為藝術的東西和古人稱為藝術的東西已經非常不同。而人工智能領域,30年前,我們將計算器稱為智能,5年后,也許對于Siri這類智能語音助手大家也都會覺得不算什么高科技了。

這種技術演進的新陳代謝就如生命體本身,都是流動的、開放的、沒有完全固化的。

當然,《人工智能地圖2019》這幅作品的內涵遠遠不止于此,以上兩點只做拋磚引玉,期待大家發現更多視角和解讀,并在文章下方留言寫出自己的觀點。

▎藝術家怎樣看待人工智能

對于人工智能的發展,邱志杰教授非常樂觀。他認為雖然今天人工智能領域還面臨很多新的問題和挑戰,但人類進步的車輪不可阻擋。

AI助力人類世界打破邊界

歷史上一直有反進步論、反技術論,疫情也引發了全球化的暫停,但這些都只是暫時的,全球化不可阻擋,因為全球化的基礎是技術變革。

最早,全球化的基礎是車輪,它縮小了各地人們溝通和交流的距離,之后是互聯網,讓人們的距離更近了。整個人類互相緊密地結合成網絡,結合成密切聯系的共同體,這個過程是由技術所驅動的。

邱志杰教授強調,人類天生具有社交的沖動,整個人類一定會慢慢消弭國家的邊界、民族的邊界、種族的邊界,人工智能一定會在其中扮演非常重要的角色,構建起新的、更高效的人與人相處的網絡。

藝術的直覺很像深度學習黑盒

邱志杰教授認為,藝術創作如果只固守一個藝術界的思維,那么一定是“腐敗”的,思想會生銹。

他以自己的創作過程舉例:假如做一盞燈,會考慮用什么做光源,打火機?還是蠟燭?用什么做燈座,杯子?還是燭臺?什么材質的杯子,玻璃?還是陶制?什么形狀的杯子,圓形?還是方型?如此,每個維度都匹配10種可能性,最后10×10×10×10 ……,就會產生有一萬種、十萬種,甚至百萬種方案。

此前,邱志杰教授稱這個方法叫“無漏”,一個佛教的詞匯,意思是什么都不漏掉。后來他用了一個更具科學性的名字——窮舉,而這個過程就如同人工智能算法的訓練。

從一百萬種可能性里挑出最好的、最能打動人的方案,邱教授依靠的是大量窮舉所慢慢形成的藝術直覺,這很AI,也很像深度學習的黑盒,沒有辦法去了解做出判斷的邏輯。

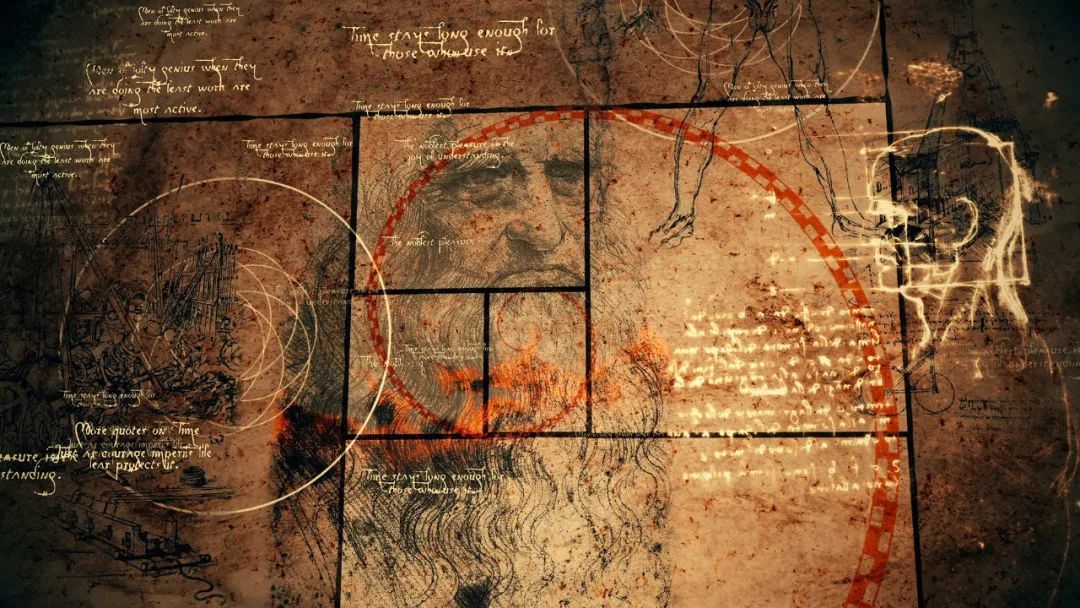

“科學的思維、計算機的思維、人工智能的思維非常重要,他們會帶來很多美妙的東西。藝術家的工作一定是與科學家類似的,否則也不會有達?芬奇、米開朗基羅這些橫跨藝術、科學、工程多界的傳奇大師。”

目前,邱志杰教授也在將商湯科技的一些AI技術運用到一系列藝術課題的研究中,希望可以為學生們帶來更多的思路,發掘技術在藝術上的不同意義。

對于人工智能的未來,邱志杰教授希望能夠創造一個虛擬替身,它可以按照邱志杰的方式、風格和習慣給學生們上課,把自己從一些重復性較高的工作中解放出來,去做更多其他的嘗試,甚至可以與這個擁有非人類思維的虛擬替身進行對話,倒逼個人的自我進化。

-

“花開蒲匯塘”位于上海市徐匯區的田林街道欽州路639號,藝術展讓“小而美”的城市中心老街區再次煥發新活力,實現“AI+Art”賦能社會公益項目。2021-10-29

返回

返回 商湯日日新大模型

商湯日日新大模型 城市與商業智能化

城市與商業智能化 絕影智能汽車平臺

絕影智能汽車平臺 個人生活智能化

個人生活智能化